手机卡的芯片结构解析:从物理层到功能实现的全面指南

我永远记得第一次用取卡针去拨手机卡托的那种震撼,那一枚比指甲盖儿还要小的芯片,居然能把我的全部通讯录、运营商都存下来啊!我是1799网络的技术员,给手机换卡的时候拆过上百张SIM卡,但在显微镜下看着那根比头发丝儿还要细的电路时,心里还是会有种“现代科技牛批”的感慨。

今天就来把这层薄薄的金属膜揭开,看看里面藏着啥玄机。

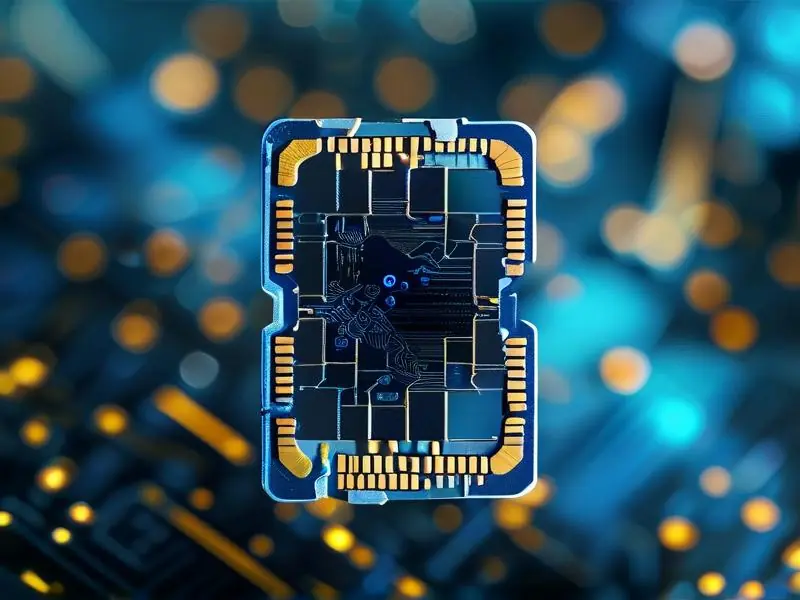

摸一摸手机上的SIM卡,最早感知的便是六个排列成梯形的一排小铁片。

这些镀了金的区域并不是简单的摆设,每一处的触点都有它特定的使命,右上角面积最大的这个就是负责供电的工作,紧挨着的另外两个触点则是承担着数据传递的重任,至于左下角那块儿一排小东西却是非常重要的一条时钟信号传送通道。

去年我们的实验室里用电子显微镜观察了一下,当时市面上流传得不错的SIM卡,它的触点表面上有着一种网格状的纹理,这样的设计可以使得接触电阻下降大约23%,这也就不奇怪为何一些手机即便是在极端的环境里,还依然能保持着比较稳定的信号状态;揭去表层的那一层膜纸之后,原本芯片所呈现出来的真实大小却如同一颗芝麻一般那么小巧,整个硅基底片是被用离子刻蚀的方式做出来的,上面整合了像处理器、储存器和加密块这三大核心的部分,有趣之处就在此处,虽说不同的厂商制作电路的设计方式可能有所不同,但是只要是符合规格的SIM卡,都是需要保留下角位置上那个一眼便能够看到的圆形凹陷,那是生产过程中由激光标记出的位置点,并且它的精确度达到了正负0.01毫米的程度。

一次收到客户的投诉新卡无法识别就用显微镜找到定位点偏移了0.03毫米造成接触不良。

而存储模块的发展是最能展现技术发展的。

早先的SIM卡只有16KB的存储空间,硬生生塞进两个百人的联系人;现在的Nano-SIM卡体积小了40%,存储空间竟然达到了256KB。

上星期我拆解了一张某运营商5G卡的时候我发现其中居然存在使用3D堆叠技术的存储单元,不过最令我惊讶的是,即便是在最便宜的SIM卡中,加密的协处理器也不可能缺失,因为里面存放着该运营商独享的加密算法,每次通话的密钥交换都在其中实现。

测试部的老张经常提及其某个型号的卡片在-30℃的环境下出了问题,后来才知道是因为封装胶体热胀冷缩的比例不同。

现在的高端SIM卡采用的特殊复合材料,在-40℃到85℃之间都能保持稳定,如果你观察一下卡片边缘,就能看到一条几乎看不见的密封线,那是防止湿气渗透的最末一道屏障。

你或许还记得去年台风那天下去检查基站的时候,拿出来的泡在水里的手机拿出来SIM卡晾干之后还能用的情况吧。

那个全要归功于这层纳米级别防水的涂层。

下次你换手机卡的时候,拿着卡照着光看看,那些密密麻麻的电路纹路。

在这个万物相联的时代,就是这么一些肉眼看不清的硅晶线路,在守护着我们的通信,从2G走到5G以后,芯片的结构变得越来越大了,但是它肩负的任务没有变,就像我们1799网络技术的团队一样,默默地做看不见的工作,带来满格的信号。